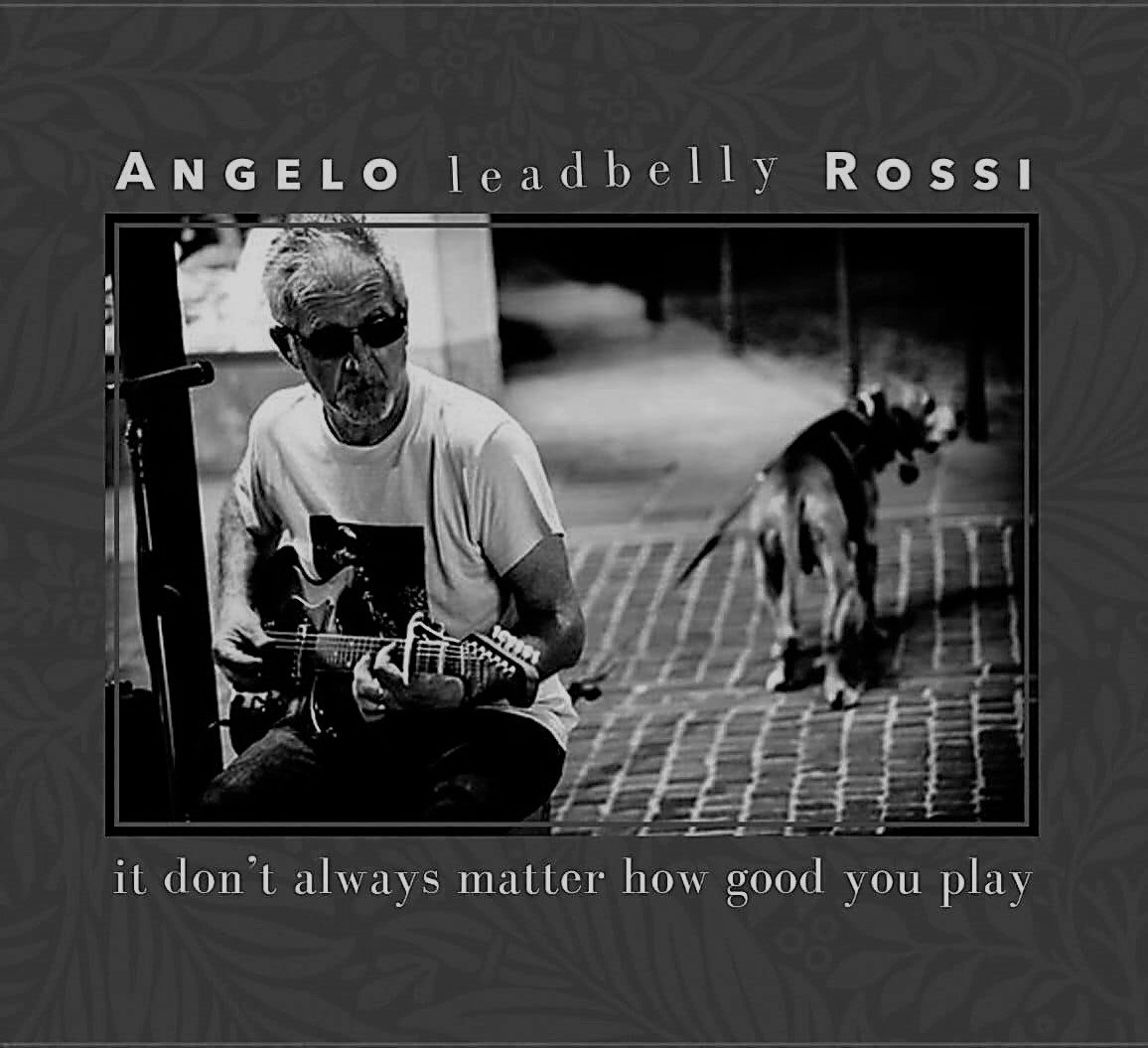

Dopo un lungo silenzio discografico, il suo album precedente risale addirittura al 2006, forse non ci speravamo più di avere tra le mani un nuovo lavoro di Angelo “Leadbelly” Rossi. Fa concorrenza quasi ai vent’anni che trascorsero tra il secondo (“I Giorni del Cielo”) e il terzo film di Terrence Malick (“La Sottile Linea Rossa”).

Il parallelismo potrebbe avere un ulteriore elemento di accostamento, entrambi gli artisti infatti pur diradando le produzioni, hanno lasciato un segno profondo quando hanno deciso di riprendere a girare/incidere. Per altri versi la similitudine finisce qua, se è noto il perfezionismo quasi maniacale di Malick e i suoi tempi di lavorazione lunghi, è (vivaddio!) diametralmente opposto l’approccio di Angelo al blues, fatto di coerenza estrema e attaccamento alla radicalità, un ritorno alla terra se vogliamo, mirato a catturare il momento.

Non ci sono schermi dietro cui ripararsi, artifici o effetti in grado di alterare, in qualche misura, la musica.

“What You Hear Is What We Played” recita, infatti, la scritta all’interno della confezione e di sicuro quel che hanno suonato in quei due giorni livornesi, nel gennaio 2021, non necessitava di nient’altro. Accanto ad Angelo, infatti, c’erano Roberto e Simone Luti ed Enrico Cecconi (Rotta, Becattini) alla batteria. Il quartetto trova un’alchimia naturale, talmente vivida da saltar fuori dalle casse dello stereo, prendendo, per così dire, possesso della stanza.

Vero che il titolo, preso a prestito da quello di un capitolo dell’autobiografia (magnifica) di David “Honeyboy” Edwards, suona quasi programmatico, una dichiarazione d’intenti. E il rimando non è casuale, visto che già l’espressione all’origine del suo “Jump Up Songs” era contenuta nello stesso testo.

Anche se scrivere che i quattro si limitino a suonare bene sarebbe molto riduttivo, c’è soprattutto libertà ed emozione in questi suoni. E c’è tutto Angelo in questi otto brani, la sua visione personale del blues, masticata in tanti ascolti, concerti, incontri con artisti e chilometri percorsi, all’insegna del rispetto umano e dell’istinto più sincero e immediato.

Nelle occasioni in cui lo avevamo visto all’opera in duo con Roberto Luti la percezione dell’intesa tra i due era netta, qui con l’intera band la musica acquista una sua dimensione ulteriore, una forza organica.

Vuoi per la forza intrinseca delle canzoni, vuoi la slide sempre ispirata di Roberto e le belle dinamiche che si vengono a creare o per il groove terragno sostenuto dell’impeccabile sezione ritmica. Un groove che si dispiega tra l’amato Mississippi (Kimbrough, Caldwell, Belfour) e in alcuni momenti, come “Wait A Little Longer More” o “Who Gonna Remember What?”, il Sahara dei touareg, per gli intrecci di chitarre sghembi e incalzanti.

Angelo ha spesso suonato gospel e anche in questo caso ne propone un paio suoi, diversi e complementari, il primo rurale e ruvido, “Get Me Outta Here”, si avvicina per impatto a certe cose del Reverend Charlie Jackson. Il secondo, “How Long Will It Take”, più insinuante, con la reiterazione della domanda “are you ready?” (in questo curiosamente affine ad un omonimo brano di Dylan del periodo cristiano posto a chiusura dell’album “Saved”) e ancora dei luminosi squarci aperti dalla chitarra di Luti.

Un altro interrogativo è alla radice dell’ultimo pezzo, “hai mai amato qualcuno che non ti ama?”, canta Angelo, in uno slow suonato con enorme sensibilità e un andamento fluviale, ora dolente e rallentato ora invece, come dopo una curvatura, più veloce e lanciato in altra direzione, seguendo ancora la chitarra di Roberto. Honeyboy Edwards concludeva il suo memoir con un capitolo intitolato “I stayed with the blues”; ecco è una massima che credo valga in toto anche per Angelo “Leadbelly” Rossi. E per pochissimi altri, a qualsiasi latitudine, al giorno d’oggi.

Matteo Bossi

Comments are closed