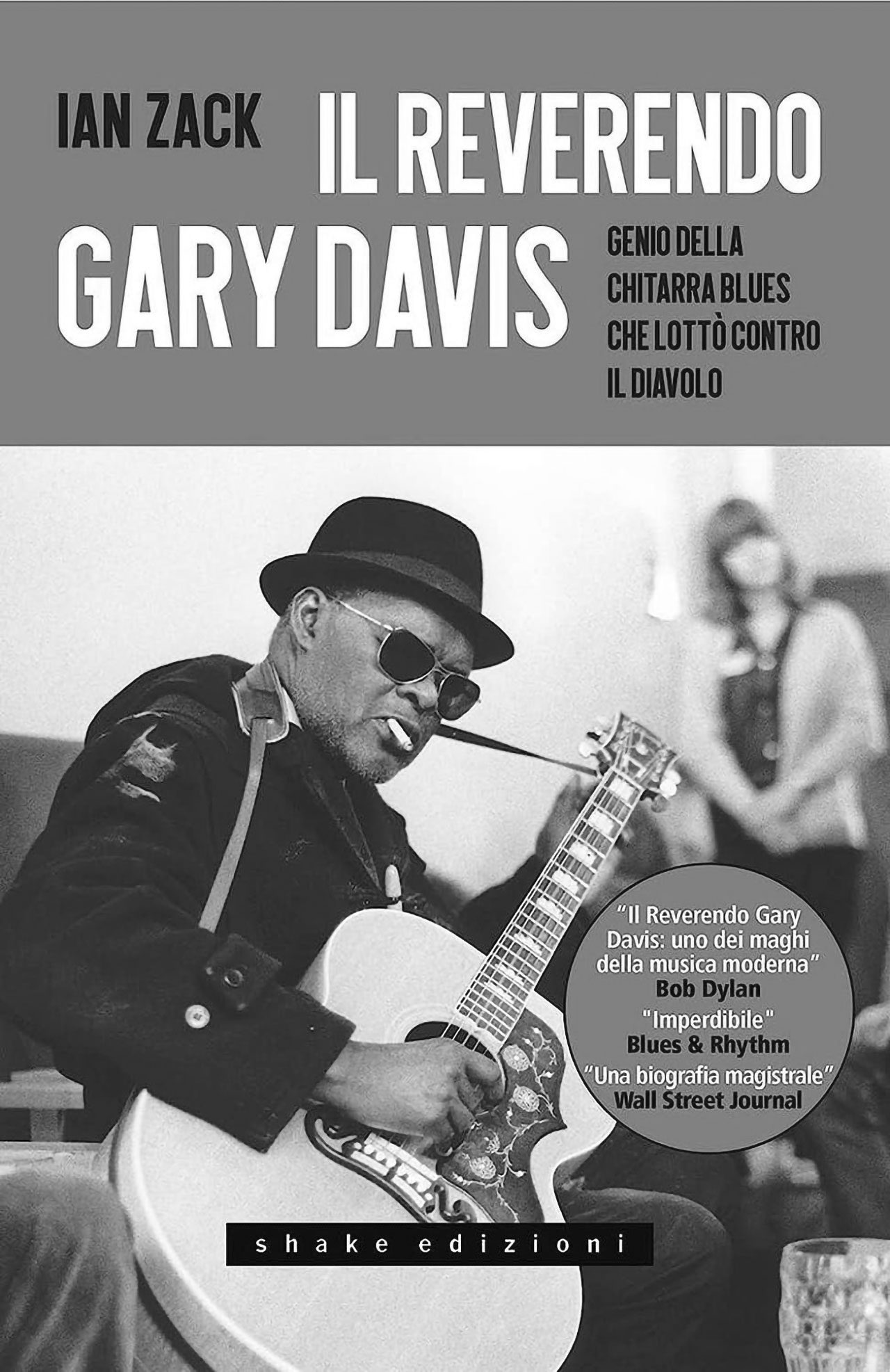

E’ l’intensa vicenda di “Blind” Gary Davis che si dipana tra le pagine di questo immancabile testo di Ian Zack, giornalista di New York il cui omaggio letterario al “Genio della chitarra blues che lottò contro il diavolo”, premiato come ricerca storica come solo negli USA può succedere, viene tradotto audacemente dall’italiana Shake Edizioni, garantendoci un’altra volta di approcciare i dettagli della cultura afroamericana attraverso le sue storie e i suoi personaggi, visti anche dalla nostra angolazione, troppe volte marginale e periferica.

Entrare in questo libro vuol dire così conoscere più da vicino il dramma umano e le contraddizioni interiori di un “bluesman” a suo modo anomalo, vista la folgorazione attorno ai trent’anni come di San Paolo sulla via di Damasco, illuminato da una fervente conversione che lo rese davvero, dopo una vita errabonda nella semioscurità, ministro di Culto Battista, a quel tempo nei dintorni di Durham, North Carolina.

Ma la sua storia inizia molto prima, quantunque arrivare a quel periodo fosse stata già tanta grazia per un nero nato nel Sud degli Stati Uniti (Laurens, South Carolina, 30 aprile 1896) a cavallo tra Ottocento e Novecento.

Come nei migliori “biopic”che si rispettino infatti, l’inquadramento di Zack non segue l’ordinaria cronologia degli eventi, ma comincia dove un’altra storia blues era finita: dalla morte di Huddie Ledbetter, in arte “Leadbelly”, al Bellevue Hospital di New York nel dicembre 1949 (per cui la Shake aveva pure tradotto “Leadbelly.

Il grande romanzo di un re del Blues”, di Edmond Addeo, 2020) e dal concerto in sua memoria organizzato dai Lomax alla Town Hall, sulla Quarantatréesima strada ovest, che vide susseguirsi dalla mezzanotte del 28 gennaio 1950 la crema dei musicisti folk, blues e jazz di allora e, come è chiaro oggi, di sempre.

Una focalizzazione che, avvicinandosi a ciascuno dei personaggi sul palco in quel momento, avrebbe potuto iniziare la narrazione di innumerevoli spin off su quegli “attori” in scena, nella parte di sé stessi: Woody Guthrie, W.C. Handy, Sidney Bechet, Eubie Blake, Pete Seeger, Count Basie, Brownie McGhee e Sonny Terry, per citarne alcuni.

Ma come raramente gli capitò nella vita (“a nessuno importa di me, perché sto nel buio e non posso vedere” – da “Lord, I Wish I Could See”) la vicenda portante stavolta è la sua, quella del più che cinquantenne predicatore nero ormai di stanza a New York, dove ebbe luogo gran parte della sua “mission”, agli angoli del Bronx, di Brooklyn e di Harlem, la strada come pulpito.

Una storia che non divenne mai così celebre come quelle mitizzate di Robert Johnson o Muddy Waters, ma accolse l’interesse del folk revival attraverso l’epicentro culturale del Village, in quegli stessi fervidi anni da cui emerse la figura di Dylan, e prima ancora di tutto quel “milieu” non soltanto musicale, che veicolò il fermento sociale dell’epoca, coi molti che seppero anche coglierne (e riportarne) la testimonianza indiretta: non quella della sua predicazione, cioè, ma quella delle formule espressive di cui fu depositario, ravvivando il suo messaggio di salvezza e che in qualche modo, ha fatto ulteriori proseliti (Paul Geremia, Ry Cooder, Taj Mahal, David Bromberg, Jorma Kaukonen, i Grateful Dead di “Death Don’t Have No Mercy”).

Ian Zack non disdegna di raccontarcelo, sostenendone la tesi di un “anti” – Robert Johnson e – “…non ha venduto l’anima al diavolo, come si vocifera abbia fatto Johnson…” – sottolinea, aggiungendo poc’anzi: -“…ha rinunciato alla musica blues nel fiore degli anni per dedicare la vita a Dio in veste di predicatore” – e ancora: – “…avrebbe in seguito attribuito la propria sopravvivenza alla mano del Signore: gli era stata negata la vista, ma in cambio aveva ottenuto qualcosa di speciale” -.

Quel qualcosa che qualcuno ravvisava anche nel suo particolare stile chitarristico, dettato dalla sua condizione di non vedente, alternanza di soli pollice e indice nelle diteggiature della mano destra, intessendo incredibili linee melodiche sul manico con la sinistra. I discepoli bianchi che si arrischiavano nel quartiere di Jamaica, nel Queens, nella casa dove Gary Davis ebbe a vivere i tardi anni newyorkesi e per i quali si rese disponibile ad insegnargli alcuni trucchi, furono poi i musicisti come Stefan Grossman o Dave Van Ronk, che ne tramandarono alcuni degli innumerevoli sacri blues le cui “chiavi”, Davis aveva già condiviso, negli anni in cui non era ancora “Reverend”, con Blind Boy Fuller, primo “allievo” e compagno di strada.

Un libro che apre un mondo e che, pur nell’intermediazione della traduzione, si addentra in quelle testimonianze (in primis Stefan Grossman, per esempio, anche attraverso gran parte delle fotografie concesse) troppe volte indirette, accessibili solo per il tramite di canzoni di un umile messaggero, di cui han preceduto la fama. Come chiosa Zack, intorno all’evento-chiave del concerto per Leadbelly: –

“Davis campò alla giornata come già faceva da decenni, contando sulla gentilezza e sul buon gusto di chi lo sentiva urlare le sue canzoni sopra il frastuono degli autobus e delle sirene della polizia o predicare il Vangelo in una botteguccia affollata. Ma su quel grande palco, illuminato in pieno dal riflettore, con il boato della folla newyorkese nelle orecchie, deve aver intuito quanta strada aveva percorso in quel viaggio pieno di pericoli iniziato nelle campagne del South Carolina”-. Ne siamo certi anche noi.

Matteo Fratti

Comments are closed