Wattstax

Watts è un quartiere a sud di Los Angeles, a larga maggioranza afroamericana, formatasi con la densa migrazione interna da stati come Louisiana e Texas nel secondo dopoguerra. Fu teatro nell’estate del 1965, tra l’11 e il 17agosto 1965, di una rivolta generata da un intreccio di questioni irrisolte di razza e classe, esacerbate da una costante violenza della polizia. Trentaquattro morti, oltre mille feriti e ingenti danni è l’esito di sei giorni tumultuosi, al grido di “burn baby burn”. Senza riaprire quella pagina, che richiederebbe altro approfondimento (a partire magari dal libro di Robert Conot, L’estate di Watts), ma che ci serve solo per collocare il concerto del 20 agosto 1972 nel solco di una temperie sociale e culturale.

Erano trascorsi sette anni e l’ottica della annuale celebrazione denominata Watts Summer Festival, tenutasi dal 1966, era quella della celebrazione della “black culture” certamente a livello di comunità, di quartiere, ma con uno sguardo rivolto ad un orizzonte più ampio. La Stax era allora guidata da Al Bell, sotto di lui l’etichetta era tornata quasi ai fasti dell’epoca di Big O, trainata dai successi di Johnnie Taylor, Isaac Hayes e degli Staple Singers. Era stata siglato un accordo di distribuzione con la CBS, da qui si spiega anche la scelta di ricavare un film da Wattstax affidato alla regia di Mel Stuart, giù autore di Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, che uscirà l’anno successivo.

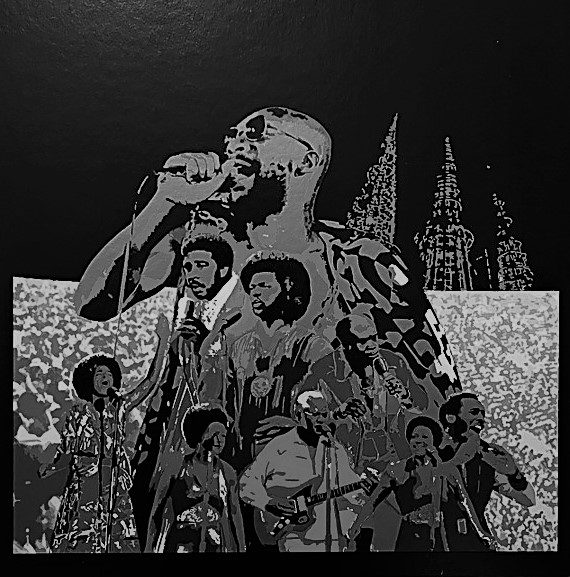

L’occasione per riparlarne è data dalle recenti pubblicazioni per il cinquantennale con l’uscita di due box uno di 6 CD “Wattstax: The Complete Concert” con l’integrale dei concerti allo stadio, L.A. Memorial Coliseum ed un secondo, “Soul’d Out” addirittura di 12 CD comprendente anche le performance collaterali al Summit Club (Johnnie Taylor, Little Milton…) ed altre in studio, entrambi editi da Craft/Universal. Ci occupiamo qui di seguito del primo box, per rivivere nell’ordine esatto delle performance, le oltre sei ore di musica al Coliseum, accanto (o quasi) ai centodiecimila spettatori, che avevano potuto accedervi al prezzo, volutamente popolare, di un dollaro. L’integralità comprende infatti gli annunci dei cantanti o le richieste al pubblico di restare ai propri posti senza invadere il prato.

Ascoltando la musica di questo evento senza precedenti, (e probabilmente senza nemmeno epigoni successivi), risulta evidente come questa eccezionalità fosse percepita sia dagli artisti che dal pubblico. Ogni artista mette tutto se stesso sul palco al centro dello stadio, a cominciare da Kim Weston e dalla sua sentita versione di “Lift Every Voice And Sing”, un inno per gli afroamericani, ciclicamente riemersa, anche in anni recenti, post George Floyd. E poi i fenomenali Staple Singers (senza Yvonne, convalescente per una appendicite) con Pops e Mavis magnetici in “Respect Yourself” o “I Like The Things About Me”.

Tra i momenti che restano scolpiti nella memoria ci sono anche l’emozione palpabile che filtra dalla voce di Deborah Manning su “Precious Lord, Take My Hand”, l’inno preferito da Martin Luther King e pare incredibile, l’unica traccia incisa da questa cantante davvero dotata. Oppure gli inediti brani con protagonisti l’ottimo chitarrista blues Freddie Robinson (Little Walter, John Mayall) “At The Drive In”, canzone titolo del suo album per Enterprise, sottoetichetta della Stax; o ancora la “I Shall Not Be Moved” suonata dal talentuoso Eric Mercury. Restando in ambito gospel notevole anche la “Up Above My Head” riproposta dal Rance Allen Group, in una sorta di tributo a Sister Rosetta Tharpe.

Nel terzo disco i protagonisti principali sono David Porter (anche celebre autore spesso in collaborazione con Hayes) qui brilla in una “Aint’ That Lovin You For More Reasons Than One” e i micidiali, Bar Keys, tirati a lucido. La chicca è costituita però, da tre inediti di un cantante, Tommy Tate, che all’epoca incideva per la Koko di Johnny Baylor, etichetta distribuita dalla Stax. Tutt’altro che una voce di secondo piano, pastosa e piena di pathos com’era, Tate avrebbe meritato miglior fortuna. Per qualche inspiegabile ragione “Help Me Love” non è diventata una hit e nemmeno l’altrettanto bella “School Of Life”. Un vero peccato.

Il quarto CD se lo spartiscono Carla Thomas ed Albert King. La prima è magnifica e scelse di concludere il suo set con un raro gospel di sua composizione, “I Have A God Who Loves”. King è mirabile in “I’ll Play The Blues For You” o in una intensa “Angel Of Mercy”, tracce edite anche in un CD del 1993, “Blues At Sunset (Live At Montreux & Wattstax).

Spazio poi a Rufus Thomas sempre contagioso l’entusiasmo che sprigionava “Do The Funky Chicken” e molto bella anche “I Don’t Know What This World Is Coming To”, un gospel trasfigurato dai Soul Children, con la voce tonante di John Colbert più note come J.Blackfoot.

Spetta ad Isaac Hayes, reduce dal grande successo di Shaft, coronato da un Grammy e un Oscar, l’onore di chiudere la giornata al Coliseum. Il suo è il set più lungo e occupa l’intero sesto CD, riproponendo in pratica quanto già pubblicato nel 2003 sull’album “At Wattstax”, con un inedito, (un’altra versione di “Theme From Shaft”). Una bella prestazione, condita tra le altre cose, da una rilettura di “Ain’t No Sunshine” di Bill Withers.

Note di Al Bell, Scott Galloway ed un approfondito saggio dello storico e staxologo di lungo corso Rob Bowman, completano questo cofanetto, iconograficamente ricco di foto e riproduzioni del libretto dell’epoca con le biografie dei musicisti. Un pezzetto di storia, il cui messaggio costante di unità, rispetto, senso di comunità e speranza, incarnato dal celebre “I Am Somebody” del Rev Jesse Jackson, risuona attuale ancora oggi. E nel modo (forse) più accurato ed esaustivo possibile.

Matteo Bossi

Comments are closed